車の警告灯には、故障や異常、誤作動を知らせる役割があります。点灯した警告灯の意味はもちろん、それに伴う適切な対処法を知っておかなければなりません。そこで、安全に車に乗るために、危険度別に警告灯の意味や特徴、それらへの対処法を紹介します。

この記事のPOINT

- 警告灯は車の異常や誤作動などを伝えるためのもの

- エンジン始動時にすべての警告灯がつくのは正常

- 赤い警告灯は危険度が高い

種類はさまざま!そもそも警告灯とは?

警告灯は、車の異常や誤作動などを伝えるために備わっているものです。車種によって見た目に違いがあるものの、車を乗り換えても困らないよう、直感的に意味がわかるようにデザインされています。

警告灯の意味は簡単に覚えられるものなので、一度覚えてしまえばどの車に乗っても困ることはありません。自分自身や同乗者の安全を守るために、警告灯の種類と意味を押さえておきましょう。

エンジンをかけるとすべての警告灯がつくのは正常

エンジンをかけるとすべての警告灯がつくため、車に何か異常が起きたのではないかと心配になってしまう方もいるかもしれません。

しかし、エンジンをかけたときにすべての警告灯が点灯するのは、車が正常に機能している証です。逆に、どこかひとつでも警告灯が点灯しない場合には、異常や誤作動を察知できなくなる危険性があるため、ディーラーや整備工場に相談してみましょう。

色で危険度をチェック!警告灯の意味と対処法を知っておこう

警告灯はそれぞれ色が異なり、赤は異常、黄色は警告(要点検)、緑は安全という意味合いがあります。ここでは危険度別に警告灯の種類と対処法を紹介します。もしも運転中に警告灯がついて、対処を瞬時に判断できないときは、警告灯の色を確認してから正しく対処しましょう。

すぐに運転を止めるべき警告灯

以下の警告灯がついたら、車が安全に運転できない状態に陥っている可能性が高いです。速やかに車を安全な位置に止め、ロードサービスを利用したり、ディーラーや整備工場で車を見てもらったりしましょう。

・ブレーキ警告灯(赤)

出典:Honda

出典:Honda

ブレーキの異常を感知した際に点灯する警告灯がブレーキ警告灯です。パーキングブレーキが入っている状態で運転している時に点灯することが多いので、車を止めて、パーキングブレーキを解除すれば消灯することがほとんどです。

しかし、パーキングブレーキを解除しても消灯しない場合には、ブレーキオイル不足やブレーキ系統の異常など、ブレーキが正常に機能しない状態である可能性が高いです。すぐに車を止めて、ロードサービス、ディーラー、保険会社に連絡をしましょう。

・SRSエアバッグ、プリテンショナー警告灯

出典:Honda

出典:Honda

SRSエアバッグ、または衝突時に乗員を座席に固定し保護するプリテンショナーに異常が発生すると点灯します。車を走らせる機能に問題はないものの、事故でエアバッグが作動しなかったり、不意にエアバッグが開いてしまったりする危険性があります。

エアバッグはドライバーや乗客の命を守るものなので、SRSエアバッグ、プリテンショナー警告灯が点灯したら、すみやかにディーラーや整備工場で車を点検してもらいましょう。

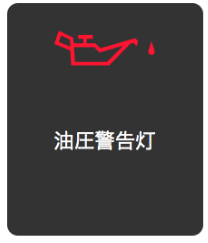

・油圧警告灯

出典:Honda

出典:Honda

油圧警告灯とは、エンジンオイルの油圧に異常があった時に点灯するものです。エンジンオイルには、エンジン内部で生じる摩擦や熱を抑えたり、不純物を分散させたりする役割があります。異常なまま運転を続けるとエンジンが焼きついて故障するため、危険です。

また、エンジンの交換には数十万円の費用がかかることもあります。油圧警告灯がついたら車を止めて、エンジンオイルの量を確認しましょう。オイル不足であれば、補充することで消灯します。もしもオイルが漏れている場合は、すぐにロードサービスに連絡し、ディーラーや整備工場で車をみてもらいましょう。

・充電警告灯

出典:Honda

出典:Honda

充電警告灯が点灯した場合には、バッテリーや充電系統に異常が発生している可能性が高いです。対処せずに運転を続けると、バッテリーが上がってしまい、エンジンが停止する恐れがあります。

運転中にエンジンが停止してしまうと重大な事故につながりかねないため、充電警告灯が点灯した際は、安全な場所に停車し、ロードサービスに連絡しましょう。

・排気温警告灯

排気温警告灯は、触媒装置が高温状態のときに点灯する警告灯です。触媒装置には、一酸化炭素などの有毒成分が含まれる排気ガスを浄化する役割があります。しかし、排気音警告灯がついているときは点火系のトラブルが生じている可能性が高く、対処せずに乗り続けると、火災やエンジン破損の危険性があります。

排気温警告灯が点灯したら、すぐに安全な場所に車を停車させ、取扱説明書の説明を確認して対処しましょう。なお、排気温警告灯は90年代後半以前の車に標準搭載されているもので、近年発売されている車には搭載義務はありません。

・水温警告灯

出典:Honda

出典:Honda

エンジンが搭載されている車には、エンジンを冷やすための冷却水が備わっています。水温警告灯は、冷却水の温度が上昇している時に点灯するものです。気づかずに運転し続けると、エンジンに深刻なダメージを与えるオーバーヒートを起こしてしまう可能性があります。

そのため、水温警告灯が点灯したらすぐに安全な場所に停車し、ロードサービスへの連絡が必要です。なお、冷却水の温度上昇は冷却水不足によっても引き起こされるので、定期的に補充するようにしましょう。

・ハイブリッドシステム警告灯

ハイブリッドシステム警告灯はハイブリッドカーや電気自動車に搭載されているもので、高電圧システムや冷却システム、電制シフトの異常を検知した際に点灯します。

放置したまま運転を続けると、突然運転できなくなったり、走行できなくなったりする可能性があり、重大な事故につながる危険性もあります。そのため、ハイブリッドシステム警告灯が点灯したら、すぐに車を停車させ、ディーラーやロードサービスに連絡をしましょう。

・AT警告灯

AT警告灯は、オートマチックトランスミッションフルード(ATF)の温度が上昇したときに点灯します。ATFとは、AT専用車両において、動力の伝達やシフト制御、部品の潤滑、トランスミッションの冷却や洗浄など、重要な役割を担っているオイルのことです。

点灯したまま運転を続けると、エンジンのオーバーヒートをはじめとした不具合が起こる可能性があるため、すぐに安全な場所に車を停止させましょう。なお、AT警告灯はATFを冷却させることで消灯することもありますが、一度点灯したら早めに点検するのがおすすめです。

・マスターウォーニング

マスターウォーニングは、車の各システムに異常を検知した際に点灯、点滅します。他の警告灯が点灯した際や、マルチインフォメーションディスプレイ内にメッセージが表示される際に、同時に点灯するのが特徴です。

また、車種や警告内容によってはブザーが鳴ることもあります。なお、マスターウォーニングは緊急性が高い異常を検知したときに点灯するものです。点灯に気づいたら、周囲に注意しつつ安全な場所に車を停止させましょう。

・電制シフト警告灯

電制シフト警告灯は、滑らかなシフト操作を可能にする電制シフトに異常がある際に点灯します。車種にもよりますが、この警告灯が点灯する際は、マスターウォーニングも同時に点灯し、ブザーが鳴ります。

また、マルチファンクションディスプレイに「駐車時は必ずパーキングブレーキをかけてください」というメッセージも表示されます。電源ポジションがオフになっているとブザーが連続して鳴り続けますが、パーキングブレーキをかければ、ブザーは停止するでしょう。電制シフト警告灯が一度点灯したら、点検に出すことをおすすめします。

なるべく早めに点検したほうがいい警告灯

警告灯の中には、早急な対応は必要ないものの、点検の必要性を知らせる警告灯もあります。次の警告灯が点滅したら、すみやかにディーラーや整備工場に相談しましょう。

・ブレーキ警告灯(黄色)

出典:Honda

出典:Honda

黄色のブレーキ警告灯は、電子制御ブレーキシステムの異常を知らせる役割があります。すぐにブレーキが故障する可能性は低いですが、対処せずに乗り続けると事故の原因になることもあるため、点検が必要です。

・エンジン警告灯

エンジン警告灯はスピードメーターの近くにあり、エンジンかトランスミッションに異常があると点灯します。走行し続けることはできますが、対処せずに運転を続けると、エンジンにダメージを与えてしまいかねません。

燃料の状態を正しく把握するO2センサーや、エンジンの運転状態に合った吸入空気量を検出するエアフローセンサーが劣化している可能性もあります。エンジン警告灯が点灯したら、なるべく早めにディーラーや整備工場で点検してもらいましょう。

・水温警告灯(青)

エンジンの冷却水の温度が低いときに点灯する警告灯です。エンジンをかけた後に時間をおき、冷却水が温まれば消灯することがほとんどです。そのため、特に外気温が低い冬に車に乗る時は、エンジンをかけてすぐ運転するのではなく、車を温めてから走行しましょう。

一方で、エンジンをかけて時間が経っても消灯しない場合には、点検が必要です。冷却水の温度が低い状態で運転を続けると、エンジンのダメージが蓄積されてしまうため、ディーラーや整備工場に点検してもらいましょう。

・フューエルフィルター警告灯

フューエルフィルターとは、ガソリン内部のゴミや水分等の異物を除去するためのものです。フューエルフィルター警告灯は、エンジンがかかっている状態で、フューエルフィルター内に水分が混ざったときに点灯します。

点灯したままだと故障の原因になるため、なるべく走行は控え、すみやかに点検に出しましょう。なお、この警告灯はディーゼル車のみについているもので、ガソリン車にはありません。

・出力制限表示灯

出力制限表示灯とは、電気自動車に搭載されている警告灯です。この警告灯が点灯している間は、走行用モーターに供給される最大電力が制限されるので、速度が出なくなります。

バッテリーの残量が極端に減っているときや、バッテリー温度が極めて低いとき、走行用モーターやインバーター、冷却システムなどの温度が高すぎるときなどに点灯するのが特徴です。バッテリーを充電したり、暖かい場所に移動したりすれば消灯します。それでも点灯し続ける場合は、ディーラーをはじめとした業者に点検を依頼しましょう。

・電動パワーステアリング(EPS)警告灯

出典:Honda

出典:Honda

軽い力でのハンドル操作を可能にする、電動パワーステアリングに異常を検知したときに点灯します。点灯中はハンドル操作が重たくなり、思ったように運転ができなくなる恐れがあります。安全に車に乗るためにも、すみやかに点検に出すのがおすすめです。

・タイヤ空気圧警告灯

タイヤ空気圧警告灯は、タイヤの空気圧の不足を知らせるものです。放っておくと、運転のしにくさを感じるだけでなく、思わぬ事故の原因になるかもしれません。

そのため、この警告灯が点灯したらすみやかにタイヤの空気圧を調節しましょう。なお、もしもパンクしていた場合は、近くの業者に持ち込むか、ロードサービスに連絡をしましょう。

安全に走行するための警告灯

異常や点検の必要性を表す警告灯のほかに、シートベルトの閉め忘れや、半ドアを知らせる警告灯などがあります。以下で紹介するそれぞれの警告灯の意味を知って、より安全に運転しましょう。

・シートベルト非装着警告灯

出典:Honda

出典:Honda

エンジンがかかっている状態で、シートベルトがしっかりと装着されていないときに点灯する警告灯です。シートベルトの非装着は道路交通法第71条の3で違法とされています。点灯したらすぐにシートベルトを閉め直しましょう。なお、2020年9月以降の新型車は、後部座席を含む全座席にシートベルト非装着警告灯があります。

・半ドア警告灯

出典:Honda

出典:Honda

前席や後部座席、バックドアなどいずれかのドアが閉まっていないことを知らせる警告灯です。半ドアに対処しないまま運転を続けると、事故や荷物の落下の恐れがあります。走行前に半ドアがないか確認するのはもちろん、この警告灯が点灯したらすみやかにドアを閉め直しましょう。

・ガソリン残量警告灯

ガソリン残量警告灯は、ガソリンが少なくなると点灯します。点灯してからすぐに車が止まるということはありませんが、早めの給油が必要です。特に、高速道路でのガス欠は道路交通法第75条の10に違反することになるため、注意が必要です。高速道路を使用する際は、事前に十分なガソリン残量があるかどうか確認しておきましょう。

・ウォッシャー警告灯

ウォッシャー液の不足を知らせる警告灯です。ウォッシャー液が少ないことで重大な事故に繋がる危険性は低いですが、視界を良好に保つためにも、早めに補充をしておきましょう。なお、ウォッシャー警告灯はウォッシャー液を補充すると消灯します。

・スリップ警告灯

スリップ警告灯は、タイヤがスリップし、ブレーキ制御装置が作動しているときに点灯します。悪路を走行しているときにも一時的に点灯するため、スリップと勘違いしないよう注意しましょう。なお、通常時でも点灯し続けている場合は、警告灯そのものの異常が考えられるため、点検に出しましょう。

・セキュリティ表示灯

盗難防止装置のイモビライザーが作動しているときに点灯します。この表示灯は人が乗っていても点灯し続けますが、登録した電子キーでエンジンを始動すると消灯します。

警告灯の意味を知って正しい対処をしよう

車の警告灯は安全、安心なカーライフを送るために必要なメッセージを伝えてくれています。一方で、状況によっては警告灯がついたことに焦ってしまい、どうすればいいかわからなくなることもあるかもしれません。そのときは、今回紹介した警告灯の色やアイコンで緊急度を判断し、冷静な対処を心がけましょう。

よくある質問

Q1:警告灯は何を伝えているの?

A:走行に危険のある車の異常や、安全性に欠ける状況を伝えています。色が赤、黄、緑の順で危険度を表しているので、赤い色の警告灯は特に注意しましょう。

Q2:警告灯が点灯しているときの対処法は?

A:点灯している警告灯によりますが、基本的には安全な場所に車を止めてロードサービスを依頼するのがおすすめです。警告灯がついたまま走行し続けると、重大な事故につながることもあります。

Q3:警告灯はすべて覚えたほうがいい?

A:赤で点灯する警告灯は危険な状態であることは最低限覚えておきましょう。さらに各警告灯が何を表すのかだいたい覚えておくと、トラブルに合わせた適切な判断ができます。

※記事の内容は2020年11月時点の情報で制作しています。