人気のLサイズミニバン「アルファード/ヴェルファイア」に2024年12月、PHEV(プラグインハイブリッド)モデル(1065万〜1085万円)が追加されました。日常生活を十分にカバーするEV航続距離73kmが自慢のアルファード/ヴェルファイアのPHEVモデルですが、価格1000万円超えの価値は「そこにはない」と語る岡崎五朗さんの試乗リポートです。

VIPからもファミリーからも支持されるアルファード

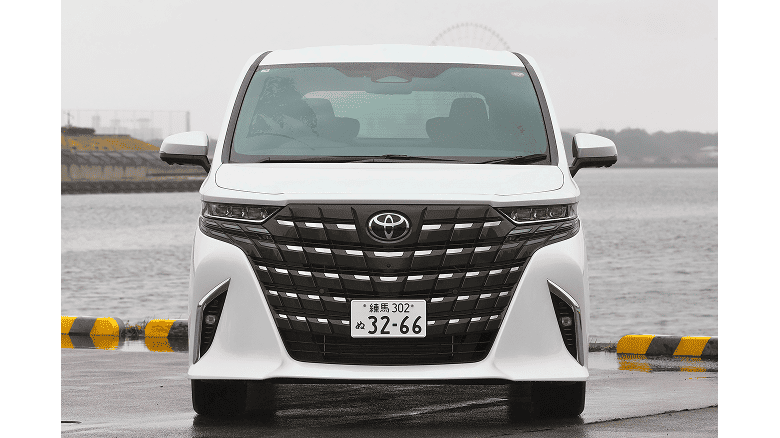

いまや日本を代表する高級車となったトヨタ「アルファード」。その証拠に、高級ホテルの駐車場に行けば、VIP達の帰りを待つ黒塗り車の大部分をアルファードが占めることに気付く。ひと昔前はセンチュリーやクラウンといったセダンが担っていた役割がミニバンに移行するというのは、15年前にはちょっと考えられなかったことだ。

逆に言うと、日産「エルグランド」やホンダ「エリシオン」がマーケットから姿を消し、アルファードとその兄弟車であるヴェルファイアが生き残る理由もそこにある。高級な3列シートミニバンという枠を破れずマーケットから姿を消したエルグランドとエリシオンに対し、センチュリーやクラウンに代わるショーファードリブンカー、つまり運転手付きで後席に乗るフォーマルカーという地位を確立したのがアルファード成功の要因だろう。そして、ライバルたちが姿を消してからは、唯一のプレミアム国産ミニバンとしてファミリー層からも強力な支持を受け、一強体制をより盤石なものとした。

片道30kmはEV、遠出でも充電切れの心配なし、それに+200万円の価値があるか?

そんなアルファードに待望のPHEVモデルが加わった。PHEVが用意されるのはエグゼクティブラウンジと呼ばれる最上級仕様のみで、価格はついに1000万円の壁を越えた。とはいえ、2000万円級のプライスタグを付けるレクサスLM(アルファードがベース)が好調なセールスを記録していることを考えれば、1000万円でも欲しいと考える人は決して少なくないはず。PHEVの価値がきちんと伝われば、成功する確率はかなり高いと僕は見ている。

ではPHEVの価値とはなんなのか。2.5L直4ハイブリッドをベースに、18.1kWhという大容量バッテリー、高出力モーター、外部充電機能を加えたのがアルファードPHEVだ。その結果、エンジンをかけずに73㎞のEV走行が可能となった。また、モーターのみの走行での最高速度も120km/hに達する。つまり、片道30km程度であればEVとして運用できるということ。そして、エンジンを使えば充電切れの心配をせずに長距離ドライブをこなすこともできる。という説明で興味を惹かれる人は、正直あまりいないと思う。

もちろん、地球視点で考えればガソリン消費量を抑えることはとても大切なことだが、ユーザー視点で考えた場合、ハイブリッド車に対し200万円のエキストラコストをPHEVに支払う動機にはちょっとなりづらい。

ドライブフィールに大きな違いがある

だが、僕はアルファードPHEVを運転してみて、もしアルファードを買うならこいつが欲しいなと思った。ミソは「運転してみて」という部分にある。内外装はハイブリッド版とほとんど同じだが、ドライブフィールに大きな違いがあるのだ。EV走行時の静粛性は当然ながら抜群だ。加えて、エンジンとモーターを同時に使って走るハイブリッドモードでも、強力なモーターが走りの余裕に大きく貢献する。アクセルを踏み込んだ瞬間の加速はより力強くなっているし、エンジンにかかる負担が減った分、エンジンから伝わってくる騒音や振動も低く抑え込まれている。要は、より高級車らしいドライブフィールになっているということだ。

加えて、大型バッテリーを床下に配置した結果、重心高が35㎜下がったのも大きい。重心高を数㎜引き下げることにすら苦心している設計者にしてみれば、35㎜もの重心高低下は「夢のような」プレゼントである。とくに、重心高が高くなりがちなアルファードのようなクルマにとって低重心化は大きなメリットになる。重心が下がった分、コーナーでのロール(車体の傾き)を防ぐためにサスペンションを固める必要がなくなるからだ。実際、高速道路ではドッシリ感が増し、荒れた路面では突き上げが少なくなり、ワインディングロードでは安心感が増した。

こいつの魅力を最大限味わえるのは自宅で充電できる人

このように、PHEV化はエコもさることながら、高級車としてのアルファードの実力を大きく引き上げることに成功している。もし予算に余裕があるならPHEVの購入を検討することを強くオススメしたい。

とはいえそれにはひとつ条件がある。EV走行というPHEV最大のメリットを享受するには常に充電しておくことが必要だ。アルファードPHEVはCHAdeMOによる急速充電にも対応しているが、出先での充電は何かと面倒。そういう意味で、こいつの魅力を最大限味わえるのは自宅で充電できる人ということになる。

※記事の内容は2025年3月時点の情報で制作しています。