モータージャーナリストの島崎七生人さんに選んでもらった「セダン」「SUV」「ミニバン」「コンパクトカー」「クーペ」など、ボディタイプ別の「かっこいい車」シリーズ連載。今回はその総集編として、島崎さんに現行型のかっこいい国産車総合ベスト10を選んでもらいました。さらに60年代から近年までの「かっこいい国産車の歴史」の紹介付きで読み応え満点です。

試乗経験を加味した上で筆者が個人的に考える「かっこいいと思われるクルマ」のTOP10

どこかにも書いたが(というフレーズは、すでにこの〝かっこいいシリーズ〟の記事中でも何度か使った気がするが)、〝かっこいいクルマ〟の定義、基準は、もちろん人それぞれだと思う。筆者も時々知人、友人、ご近所さんから買うクルマの相談を受けるが、最初に「どんなクルマが欲しいですか? 何か候補は挙がっていますか?」と訊くようにしている。クルマの用途、好みを1番よくわかっているのはその人自身だから。何かおすすめは?と訊かれた場合は具体的に答えることもあるが、おうおうにして、最終的には最初にご本人が挙げたクルマに落ち着くことが多い。

という訳で、この〝かっこいいシリーズ〟で取り上げた車種は、基本的に2020年末時点でお読みいただいた多くの方に一般論として通用する理由、根拠をもとにまとめた。ただしここでのTOP10の選出にあたって、本編にランクインさせていない車種も入っている。それは前述のように主として一般論的に選んだ車種だけではなく、筆者が個人的に考える2020年12月現在の直近の試乗経験を加味した上でかっこいいと思われるクルマを選定したため。広く〝乗用車〟という解釈で、ここでは軽自動車も含めた。

1位「マツダMX−30」気持ちよさそう、癒されそう…そんな肩の力を抜いた風合いが魅力

一連の〝魂動(こどう)〟デザインを推し進めてきたマツダが新境地として登場させてきたMX-30。実は本編のランキングにはあえて入れなかったのだが、その理由は、ラインアップの全貌がまだ見えていない段階だったから。2021年初頭の追加設定と言われるEVが果たしてどんな仕上がりぶりか? もしそちらがよいとして、EV(レンジエクステンダーもあるらしい)が果たしてすべてのユーザーが受け入れられるかどうか? そう考えて、あえてランキングから外した次第。

とはいえ筆者個人の判断、指向に照らせば現状でも間違いなくストライクゾーンで、ジャンル、スペックを問わず、自分のクルマとして乗ったら気持ちよさそう、癒されそう…そんな肩の力を抜いた風合いにとても魅力を感じる。

2位「マツダCX−30」この車を乗りこなすオーナーとそのスマートな生活スタイルがかっこいい

MX−30もそうだが、このCX−30も、よりクロスオーバー的な性格が特徴。1540mmの高すぎない全高、手ごろなボディサイズ、ゴツさのないキュート(特に後ろ斜めからのビュー)なスタイルは、Cセグメントのハッチバックのような親しみ、いい感じの近しい距離感をおぼえる。

日常でも遠出でも使いやすい。なのでクルマ自身ももちろんかっこいいが、このCX−30を乗りこなすオーナーとそのスマートな生活スタイルがかっこいい。どう乗るかはオーナーの自由だが、アフターパーツでゴテゴテと飾らず“吊るし”のままでサラッと乗るのがサマになる。内装の質感も上々だし、もちろん快適な走りが味わえるところも大きな魅力だ。

3位「ホンダフィット」履き慣れたスニーカーのような気安さ

実は筆者が選考委員を仰せつかっているCOTY(日本カー・オブ・ザ・イヤー)の2020−2021イヤーカーはスバルレヴォーグだったが、筆者は苦悩の末、このフィットに10点(満点)を投じた。理由は、とにかく乗るとHeal(癒し)を味わわせてくれるクルマだから。

コイルバネのシトロエンのようなホッコリとした乗り心地、走りっぷりは、とにかく神経を逆撫でされることがなく、なのでドライバーも同乗者も穏やかな気持ちになれる。肩のチカラが抜けてくる。乗用車としてまさに理想的な、自然体、平常心で乗っていられるところがフィットのかっこよさ、価値。’80年代風の表現で恐縮だが、履き慣れたスニーカーのような気安さは、やる気満々のクルマも多いなかでは貴重な存在。

4位「ホンダN-ONE」気に入っていればいつでも買える定番の安心感

この記事の作成のタイミングで、モデルチェンジを果たしたN-ONEの試乗が叶った。すると実感したのは「ああ、N-ONEはいよいよ“定番商品”になったのだな」ということ。クルマの世界にもトレンド、流行り廃りがある。が、このクルマの立ち位置はそういうベクトルとは別のところにあって、昔も今も変わらないブルックス・ブラザーズのBD(ボタンダウン)シャツの襟のロールの具合のように、気に入っていればいつでも買える安心感がある。

そうした自分のお気に入りに乗っていられるかっこよさがある。決してスポーティだからという理由ではなく、MTでなくともCVTでもストレスなく爽快に走り回れるRSの走りっぷりもかっこいい。今の日本の乗用車の定番として認知しておきたい1台。

5位「スバルレヴォーグ」機能のかっこよさでは第一級、乗れば胸がときめく

あくまで筆者個人の感想だが、新旧レヴォーグを並べて見較べて、ハッとさせられるスタイリングの進化感が今ひとつに思えるところが新型レヴォーグで唯一の残念な点。まあBMW3シリーズだってそうだろうと言われればその通りだが、買い替えたその瞬間から、きのうまでとは違う新しいクルマ生活ができそう…そんな新鮮なトキメキをカタチからもっと連想したい気がする。

が、クルマとして見れば中身は第一級の進化を遂げて、乗れば胸がトキメく。特にハンドリングやシャシー性能は新旧で段違いの進化だ。乗り心地も格段によくなった。またアイサイト(同・X)の機能の進化ぶりも目を見張るものがある。機能のかっこよさでは第一級のクルマだ。

6位「ホンダe」未来感満載のファンなかっこいいクルマ

ガソリン車の感覚で航続距離だけに目を向けるとホンダeは少し辛い。一充電走行距離(WLTC)が283km(または259km)だからだ。とはいえ“街なかベスト”にターゲットを絞り、そこで本領を発揮するようにしたクルマ。35.5kWのバッテリーも重量とトータルの環境負荷の低減を考えてのこと。結果、コンパクトで小回りが効き、小気味いい加減速と運動性能で、ファンなかっこいいクルマであることは確かだ。

インテリアの圧巻は5画面液晶(メーター8.8インチ、ナビ、各種情報表示12.3インチ×2、サイドミラーモニター6インチ×左右各1)がズラッと並ぶインパネ。何かの施設の集中司令室のようでもあるが未来感満載だ。

7位「レクサスLC500」世界の名だたるスーパースポーツモデルと肩を並べる心意気

トップモデルのLC500コンバーチブル(とLC500h Sパッケージ)で1500万円。世界の名だたるスーパースポーツモデルと較べれば破格とはいえ、やはり夢のような存在ではある。が、そんな心意気がかっこいいクルマだ。

トップモデルのエンジンは5ℓのV8(477ps/55.1kgf・m)の高性能ぶりだが、決してフルに能力を発揮させるでもなく、余裕と捉えて乗るのがクーペ、コンバーチブルともにサマになる。コンバーチブルはソフトトップを上げた状態のシャープなシルエットも魅力だ。左ハンドル仕様のロケ写真をふんだんに使った、LSよりページ数の多いレクサス車最厚の全124ページの豪華版カタログまでかっこいい。

8位「マツダロードスター/ロードスターRF」かっこいいのは当然、ブレずにコンセプトを貫いてきたから支持される

やはりかっこいい国産車TOP10からロードスターは外せない。ではなぜ8位に甘んじたのか?といえば、ライトウエイトオープン2シーターなのだから、かっこいいのは当然だからだ。ストレートに選べば1位だが、意外なかっこよさのあるクルマを、その価値に応じてランキングした。

で、ロードスターのかっこよさだが、あえてスタイルのほかの理由を挙げるとすれば、これはもう初代NAからずっとコンセプトを守り抜いている点。ギネスブックに載るほど売れたクルマだが、オープン2シーターでここまでポピュラーな存在になったのは世界中でも例がない。ひとえにブレずにコンセプトを貫いてきたからこそ多くのファンの心を掴んでいるのだろう。

9位「ホンダS660」オープン2シーター、ミッドシップ、しかも軽自動車

オープン2シーターでもう1台、S660も挙げておきたい。しかもS660の場合は、ただのオープン2シーターなのではなく、ミッドシップであり、しかも軽自動車だという点。これをコダワリと言わずに何と言おうか…といったところだが、その意味でエンジニアリングもスタイルも発売にゴーサインを出した開発当時の経営判断も、すべてがかっこいい。

実車はふた昔のライトウエイトスポーツカーを軽く凌ぐ走行性能をもち、660ccターボエンジンをビュンビュンと回して走れる。クッキリと思い切りのいいスタイリングも、見ているだけでスカッと爽快だ。およそ30年前のビートと較べるまでもなく、内装のクオリティも高く、大人がオモチャとして所有しても満足度は高いはず。

10位「スズキジムニー/ジムニーシエラ」原点回帰かつヘリテージ重視のオーセンティックなスタイル

初代モデルの登場は1970年だったから、今年で実に50年目を迎えるジムニー。最新の現行型4代目は、原点回帰かつヘリテージ重視で、初代を現代に蘇らせたオーセンティックなスタイルにしたところがかっこいい。しかもなんちゃって4駆も少なくない昨今、ラダーフレーム構造に駆動方式には、FRベースの副変速機付きパートタイム4WDを採用するなど気骨あるところを見せる。

海外仕様があるからこそ実現した1.5ℓのジムニーシエラは、軽のジムニーに較べ、オンロード/オフロード問わず走行安定性、快適性がさすがに上。背面スペアタイヤキャリアも逞しく、今風にコンパクトSUVなどとは言わず、本格小型オフローダーと呼びたい1台。

時代ごとのかっこよさがあった過去の国産車

どれも意欲的だった60年代、欧州デザインの系譜

スバル360

音楽にその時代、時代のかっこいい音楽があるように、クルマにも時代ごとのかっこよさがあった。ざっくりと年代で言うと’60年代はファミリーカーがいよいよ本格的に普及し始めた頃で、スバル360(1958年)、マツダR360クーペ(1960年)など軽自動車に始まり、トヨタ・パブリカ(1961年)、ダイハツ・コンパーノ(1963年)、日野・コンテッサ(1964年)、いすゞ・ベレット(1963年)、三菱・コルト(1963年)など、この時代に登場、その後は残念ながら姿を消した小型セダンも数多く存在した。

マツダR360

筆者は実はスバル360と同年式だから、物心ついた頃にはクルマ(や鉄道)に関心をもち、ここうしたクルマとは子供ながらリアルタイムで過ごした記憶がある。そしてこの頃のクルマはどれも意欲的なプロダクトで、個性的でかっこよく、1台1台のクルマの絵を親が用意してくれたカレンダーや新聞チラシの裏に絵を描いていた記憶がある。当時の国産車はどのクルマも、そんな風に子供が興味の対象にし、絵で描きわけられるようなかっこよさがあったように思う。

いすゞ117クーペ(写真:トヨタ博物館)

マツダ初代ルーチェ

小型車でいうと、この頃にはヨーロッパのデザイナーが関わったクルマも数多い。コンテッサ(1964年)のミケロッティ、いすゞ117クーペ(1968年)、マツダ初代ルーチェ(1966年)のジウジアーロなとがそうだが、そうした欧州調の血も、この時代のクルマたちのかっこよさ、個性に一役買っていたように思う。

60年代を一気に古くさせた70年代の斬新なデザイン、ハイオーナーカーの誕生

トヨタ初代セリカ

日産初代フェアレディZ

‘60年代終盤から’70年代にかけては、近代化が進んだ時代。ある意味で’60年代のクルマを一気に古くさくさせるような、当時の感覚としては斬新でかっこいいスタイリングのクルマが次々と登場した。皮切りはトヨタ初代セリカ(1970年)、三菱ギャランGTO(1970年)、フェアレディZ(1969年)といったスペシャルティカー&スポーツカーたち。DOHC、5段フロアシフト、ラジアルタイヤといったアイテムにクルマ好きは惹きつけられた。

三菱ギャランΛ(ラムダ)

マツダサバンナRX-7

ホンダ初代プレリュード

かっこよさということでは、スペシャルティカーに続いてハイオーナーカーなるジャンルの誕生もこの頃だ。コロナ・マークII(1968年)、ローレル(1968年)などが登場、自宅のマイカーがこうした車種であれば、ちょっとゴージャスな気分が味わえた。’70年代後半に入るとマツダコスモ(1975年)、三菱ギャランΛ(1976年)、セリカXX(1977年)、マツダサバンナRX−7(1978年)、ホンダプレリュード(1978年)なども登場している。いずれも車名を聞けばカタチが思い浮かぶ、かっこいいクルマたちだ。

80年代は多彩なキーワード。洗練、先鋭、優雅、そしてビンテージイヤーの1989年

日産初代レパード

マツダファミリア(初代FF)

トヨタ初代ソアラ(写真:トヨタ博物館)

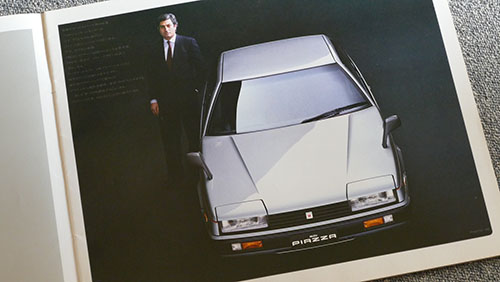

いすゞピアッツアのカタログ

‘80年代に入ると、洗練されたデザインのクルマが多数デビュー。日産初代レパード(1980年)、初代FFのマツダファミリア(1980年)、軽自動車ではまるでイタリアンコンパクトのようなダイハツ初代ミラ(1980年)などがあった。そして1981年になるとトヨタから初代ソアラが登場。“ニッパチGT”などと呼ばれ、高性能エンジンを搭載し優雅な2ドアクーペスタイルを纏い、それまでの国産車になかった上級モデルとして注目を集めた。同じコンポーネンツをベースに生まれた2代目セリカXX(1981年)も、同時にデビューしたセリカ・シリーズとともに、直線的なシャープなスタイリングがかっこよかったモデル。三菱スタリオン(1982年)も先鋭的なスタイリングを売りとしていた。それらとは対照的に“マヨネーズのボトル”などとも言われたいすゞピアッツァ(1981年)は、“作者”のジウジアーロがカタログにも登場し、かっこよかった117クーペの後継車としてセンセーショナルなデビューを果たしている。

ホンダ初代シティ

ホンダシビック(ワンダーシビック)

ホンダバラードスポーツCR-X

ホンダアコード エアロデッキ

80年代に登場したクルマではほかに、かっこいいホンダ車が忘れられない。シティ(1981年)、初代トゥデイ(1985年)、ワンダーシビック、バラードスポーツCR-X(1983年)、3代目アコードセダン、エアロデッキ(1985年)など。名指しでこの世代のホンダ車を取り上げたのは、輸入車にも負けない洗練された魅力にあふれたかっこいいスタイリングだったから。ホンダはこうしたヘリテージを大事にしてほしい…と思うほどだ。

ホンダNSX

ユーノスロードスター(マツダ)

スカイラインGT-R(R32型)

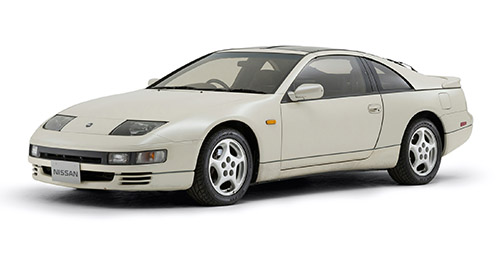

日産フェアレディZ(Z32型)

日産シルビア(S13型)

日産シーマ

日産プリメーラ(P10型)

それと80年代の締めくくりの1989年は、国産車のビンテージカーイヤーと言われるほど、名車が豊作の年だった。NSX、セルシオ、ユーノスロードスター、スバル初代レガシィなどがそうだ。また’89年は日産から32型スカイラインGT−R、180SX(S13シルビアも’88年に登場)、Z32型フェアレディZを始め、前年の’88にはセドリック・シーマ/グロリア・シーマ、初代セフィーロ、マキシマなどが登場している。プリメーラ(P10=1990年、P12+2001年)なども。こうして後年に振り返っても印象に残っているクルマは、やはりかっこよかった証拠。ホンダ同様に今の日産車でそういうクルマがあるかどうかは、少し心配なところでもある。

トヨタ初代アリストのカタログ

スバルアルシオーネSVX

ユーノス500(マツダ)

90年代に入っての純粋にかっこいいと思うクルマは、トヨタ初代アリスト(1991年)、スバルアルシオーネSVX(1991年)があるが、どちらもスタイリストがジウジアーロだった点が興味深い。ユーノス500(1992年)もかっこよかった国産車として思い浮かぶ車種。世界初のハイブリッド車として登場した初代のプリウス(1997年)も、エポックメイキングなクルマで、欧州コンパクトカーのような内・外観デザインもかっこよかった。

三菱パジェロ

日産テラノ

それからSUVカテゴリーなら、三菱パジェロ(1982年)、日産テラノ(1986年)など、今はもう車名が消滅してしまったが、それまでのクロカン4WDとは一線を画すスマートなオフローダーとして印象に残っている。

トレンドからひもとく近年のかっこいい国産車

ミニバンとSUVブームを牽引した90年代のホンダ “クリエイティブ・ムーバー”

ホンダ初代オデッセイ

この機会に“トレンド”という切り口から、近年のかっこよかった国産車を振り返ってみよう。

まず何といっても見落とせないのが、今に続く、ミニバンとSUVという2つのムーブメントだ。もちろんさまざまな見方があるかも知れないが、そのキッカケを作ったのがホンダの“クリエイティブ・ムーバー”たち。いずれも初代となるオデッセイ(1994年)、CR−V(1995年)、ステップワゴン(1996年)、S−MX(1996年)は、いずれもセンセーショナルなデビューを果たし、オデッセイが後に乗用車ベースのミニバンのフォロワーを各社に作らせた。

ホンダ初代ステップワゴン

初代オデッセイ自身、セダンのアコードと同じ工場のラインを流すために企画された車種で、それまでキャブオーバー型の背の高いミニバンが主流だったところに新風を吹き込んだ。ニューヨークのイエローキャブにまでなり「いいクルマだよ、ちょっと背が低いけどね」などと現地のドライバーからも評価されたほど。アダムスファミリーを起用したユニークなCMも話題になった。もう1台のステップワゴンはFFの低床パッケージでこれもまた以降の同クラスのミニバンのスタンダードを作った。

ホンダ初代CR-V

ホンダエレメント

CR−Vも乗用車ベースのクロスオーバー型SUVとして、今の同カテゴリーのモデルの原点となったようなクルマ。インパネシフトを採用したフラットフロアがスマートな実用性をモノにしていた。ホンダからは以降もHR−V(1998年)、エレメント(2003年)、MDX(2003年)、エディックス(2004年)、クロスロード(2007年)といった、惜しくも単発で姿を消した、しかしコンセプトに勢いがあるかっこいいモデルたちが登場した。単発という共通点がある同世代のモデルには、ほかに日産ティーノ(1998年)、トヨタナディア(1998年)、トヨタオーパ(2000年)や2世代続いた三菱RVR(1991年=初代。3代目はSUVに進化)なども。どれも独創的なコンセプトがかっこよかった。

今こそまた生産して欲しい日産のパイクカーシリーズ

日産Be-1

日産S-CARGO(エスカルゴ)

日産パオ

日産フィガロ

日産ラシーン

年代的に前後するが、日産の一連のパイクカーシリーズも希少でかっこいいクルマたちだった。Be-1(1987年)登場後、S-CARGO(1989年)、パオ(1989年)、フィガロ(1991年)と続き、後にその延長線上のラシーン(1994年)があったが、他のカタログモデルとはひと味もふた味も違う、今こそまた生産して欲しいと思う癒し系のキャラクターが独特だった。

トヨタWill Viのカタログ

日産キューブプラスコンラン

パイクカーといえば、異業種コラボでプレス向けの試乗会(発表会だったか?)に参加しコクヨのボールペン、クリアファイル等をお土産にいただいた(さすがにパナソニックの家電はいただけなかったが)トヨタWiLLシリーズ(Vi=2000年/、VS=2001年/サイファ=2002年)も個性的な魅力を放つクルマたちだった。異業種との“ダブルネーム”は特別仕様車でしばしば用いられる手法で、インプレッサ×ビームス(2007年)、オーリス×TUMI(2007年)、ウィンダム×コーチ(2000年)、キューブ/マーチ/ラフェスタ×コンラン(2006年)、ワゴンR×ロフト(1995年)、エスクード×ヘリーハンセン(1993年)などの例がある。

忘れがたき軽自動車の“ABCトリオ”

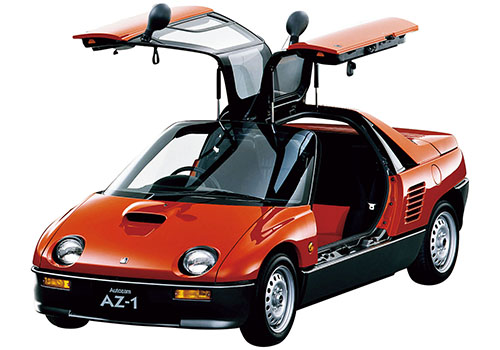

マツダAZ-1

ホンダビート

スズキカプチーノ

一方で軽自動車では、やはり“ABCトリオ”が忘れられない。ガルウイングドア+ミッドシップのAZ−1(とキャパ、1992年)、ミッドシップオープン2シーターのビート(1991年)、FRオープン2シーターのカプチーノがそれだ。少し時間が経ち2002年に登場したコペンも、電動開閉式ルーフをもつ凝ったクルマ。どのクルマも軽ながらコダワリのエンジニアリングで仕立てられたチャーミングさだった。

ダイハツミゼット

スズキツイン

スバルR1

軽のこだわりのクルマというと、ほかに和製ルノー・エクスプレスのようだったアルトハッスル(1991年)、ミゼット(1996年)、ツイン(2003年)や、非ハイトワゴン系パーソナル感覚のスバルR1(2004年)、R2(2003年)、エッセ(2005年)などがある。

個人的には初代アリスト、ユーノス500、3代目プリメーラ…

トヨタ初代アリストのカタログ

ユーノス500(マツダ)

日産プリメーラ(3代目・P12型)

そのほかに、本編担当者としてごく個人的なかっこいい国産車も挙げさせていただこう。セダンでは本編でも取り上げたが初代アリスト、ユーノス500は傑出していた。ほかに3代目プリメーラ(2001年)は三角の小さなサイドミラーでやや運転しにくかった記憶もあるが、輸入車にもヒケをとらない超個性派セダンだった。同じ日産ではV35型スカイラインのときのクーペもソリッドなたたずまいで、相当にかっこよかった。

マツダファミリア・アスティナ

マツダランティスクーペ

マツダMX-6

一時期のマツダ車も、個性派閥ぞろいだった。ファミリア・アスティナ(1989年)、ランティスクーペ(1993年)、ユーノス・プレッソ(とAZ−3、1991年)、MX−6(1992年)、MS−6(1991年)などがそう。“ひびき”“ときめき”といった統一したデザインテーマの元に生まれたかっこいいクルマたちだった。

トヨタ初代ヴィッツ

トヨタセラ(写真:トヨタ博物館)

そのほかそれまでのスターレットに対し欧州コンパクトカーさながらに生まれ変わったトヨタ初代ヴィッツ(1999年)、セラ(1990年)、そしていすゞビークロス(1997年)なども心に残るかっこいいクルマだ。

自分の用途に合い、気に入って乗ることができ、満足できるクルマこそ、かっこいいクルマ

今回取り上げたのは、かっこいい国産車。もちろん“かっこいい”の基準は人それぞれだし、好みも作用する。けれどいえることは、スタイリングのかっこよさはもちろんだが、コンセプトやメカニズム、装備、仕様、スペックと、かっこよさにもさまざまなポイントがあるということ。要はそのどれかに心惹かれ、気持ちにササるのなら、そのクルマがアナタにとってのかっこいいクルマということになる。人からどう見えるか……ではなく、自分の用途に合い、気に入って乗ることができ、満足できるクルマこそ、イコールかっこいいクルマという訳だ。

※記事の内容は2021年1月時点の情報で制作しています。