この記事は、 5 分で読めます。

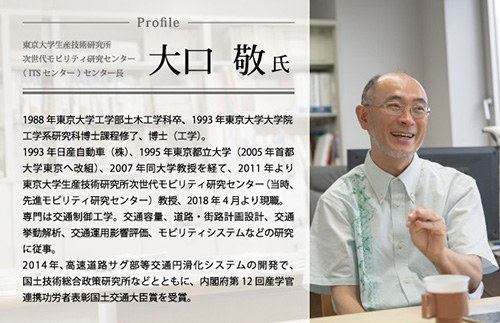

東京大学生産技術研究所の大口敬教授と「自動運転時代のモビリティデザイン」をテーマにした対談の最終回です。今回は、日本の地方都市の構造が似通ってしまう理由や、大口教授が期待するベンチャー企業の動きについてお話を伺いました。

日本の地方都市は、なぜどこも同じような構造なのか?

高橋:素朴な疑問なのですが、日本の地方都市は、なぜどこも同じような構造なのでしょうか?幹線道路が走り、大型ショッピングセンターが沿道にポツポツ建っていて…というのがデフォルトになっていますよね。

大口:端的にいえば、日本の都市設計に計画性がないからです。大都会は課題だらけといえども、人とお金が集まってくるので、それなりに改善の方向に動いています。その一方で、人口10万人、20万人の中小都市は「どうすれば幸せに生活できるのか?」という理想の姿が描けていないんです。

人口の少ない、過疎地と呼ばれる地域も同じですね。公共施設やスーパーなどと、住宅との距離が離れていて、移動手段も少ない。

一方で、ドイツの田舎に行くと、集落の入口と出口がきちんと示され、そこに50人や100人など少人数がキュッとまとまって暮らしていて、周りには広大な農地が広がっています。日本も今後、そういった戦略的な設計を目指せるといいんですけれども…。

高橋:本来は、国が積極的に介入して、都市設計をすべきというお考えですか?

大口:うーん…。必ずしも国が主導しなくてもいいんでしょうけどね。地方自治体が主導してもいいでしょうし、何なら地域の住民が都市設計をしてもいいんです。商工会が行政にアクティブに働きかけ、街づくりが活性化していった例も、実際にあります。

これからのモビリティ社会に向けてベンチャー企業にできること

高橋:我々のようなベンチャー企業は、次世代のモビリティ社会のために、どのようなアプローチができるでしょうか?

大口:その正解を知っていたら、私も起業しているかもしれません(笑)。

高橋:ははは、確かに!では、民間企業を見ていて「こう動けばいいのに」と感じることはありますか?

大口:いま、田舎に自動運転やUberのような移動サービスを導入しようと思っても、「需要が少ないから儲かりません」のひと言でバッサリ切られてしまいます。確かに、田舎は大都市に比べて人口が少ない。でも、そこに人が住んでいて、地域を維持し続けているからこそ、都会の人たちは水や電気に困らずに暮らせるんです。

「過疎地に住み続ける理由」を問う人が時々いますが、住んでいる人がいるだけで、そこは国土として成立します。その地に人がいて、活動していること自体が、ものすごく公共的な価値を持っているんですね。そう考えると、民間企業の役割は、地域の移動を担う新しい発想の移動体を作ることかもしれません。そこには、技術開発のおもしろさもあるでしょうし、サービスデザインのおもしろさもあるでしょう。

高橋:さらに、地域の移動を担うだけでなく、例えば、その地域にうまくお金を集めるようなサブスクリプションサービスを作っていけたらいいですね。

大口:マイクロファンディングでは「子どもが病気だから、アメリカで治療させたい」など、プロジェクトの内容に応じてお金が集まりますよね。支援する人たちは、そこにお金を投じることで、利益を得ようと思っているわけではありません。そのプロジェクトに貢献したいという、浄財みたいなものですね。そうやって、スキームを上手に作ると、きちんとお金が集まります。

交通のサブスクリプションサービスを検討している企業は、エゴイスティックに動くのではなく、社会的な価値や意義を考えながら動くことを意識すべきでしょう。「なんで毎月これだけ払わなきゃいけないんだ」ではなく「払ったからこそ、これだけのことができる」とユーザーに考えてもらうことが大切。そのしくみを作ることが、サブスクリプションサービスのカギだと思います。

高橋:なるほど、確かにそうですね。

大口:民間企業に対して、もう一つ思うのは「下町ロケット」ならぬ「下町自動運転」をやってみてはどうかということです。職人の知を結集して、自動車メーカーが考えつかないコンセプトの自動運転車を造るのは、おもしろそうじゃないですか?

高橋:1930年頃に、豊田喜一郎氏がそれを本気でやったわけですからね。

大口:そうなんですよね。トヨタ自動車にしても本田技研工業にしても、60〜70年前は単なるベンチャー企業でした。

でも、あれだけの大企業になってしまうと、下町の工場と連携して実験的な車を造るような、柔軟な動きはもう難しいでしょう。だからこそ、ベンチャーに期待しています。ナイルさんのような、マーケティングに強みを持つ企業も、ものづくりのベンチャーと異種協業していくべきだと思います。

高橋:いいヒントをいただけました。本日は、どうもありがとうございました。

対談を終えて

自動運転車は、技術的には完成に近いところまできていますが、社会における需要や法制度に関しては、まだまだ課題が山積みです。専門家である大口教授からお話を伺う中で、それらの課題がどのような形で解決に向かっていくかといった未来が、少しだけ垣間見えた気がします。

大口教授も仰っていましたが、自動運転車は万能薬ではなく、社会的不協和を解決するための方法のひとつに過ぎません。技術×乗る人×用途×地域…といったかけ算によって、さまざまなサービスを生み出していけるはずであり、ベンチャーにとってもまだまだチャンスが豊富に残されていると、希望を得ることができました。

※この記事は2019年11月の「高橋飛翔のMaaSミライ研究所」の内容を転載しています。